Skelets numériques

Au commencement était... une nouvelle histoire de l'humanité

David Graeber David Wengrow

Mise à jour du 24/11/2024 avec des critiques de l’article en bas de page

Concept

Une histoire de l’humanité, rien que ça. On se place dans une tradition de récit en temps longs dont Sapiens est un récent exemple, mais aussi le bouquin de Jared Diamonds Guns, Germs and Steel. Prendre une hauteur suffisante pour embrasser d’un même regard toute l’histoire de l’humanité… l’entreprise à de quoi faire rêver. Et c’était une bonne occasion pour découvrir David Graeber.

C’est aussi incroyablement casse-gueule comme approche. L’exhaustivité n’est ni possible ni souhaitable. Les grands motifs qu’on verra dans ce genre de récit traduisent toujours en creux les opinions de ceux qui les racontent. Donc: comment on raconte l’humanité ? Quels récits voyons-nous le plus ?

Des récits téléologiques centrés sur l’Occident

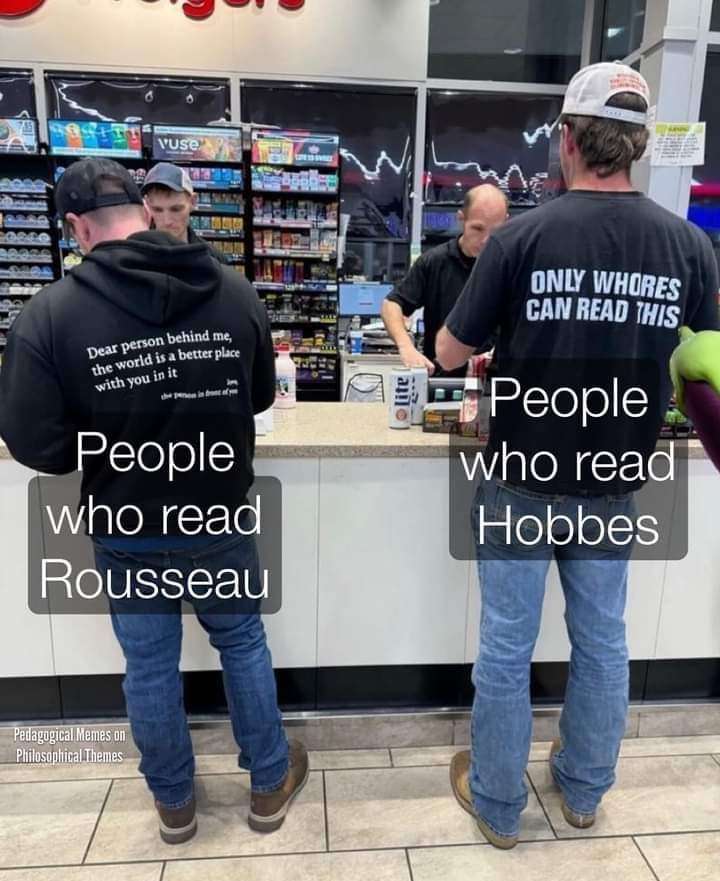

La question est souvent formulée depuis un point de vue Occidental comme quelque chose qui ressemble à “l’origine des inégalités parmi les hommes”, ou “c’est dommage l’État hein mais y’a rien d’autre qui marche 🤷♂️ “. Ces deux thèses nous viennent de deux auteurs, Rousseau et Hobbes.

En très très gros, ça se résume ainsi:

- Le Rouseau est dans la team du “bon sauvage”: l’humanité diverge d’un état de nature originel. Un « péché originel » (souvent, l’agriculture) nous aurait corrompu en nous forçant à inventer des joyeusetés comme la propriété privée, la bureaucratie et les hiérarchies

- Le Hobbes est plutôt dans la team que les oppressions subies par les peuples est en fait un mal nécessaire. Sans cette violence structurée et canalisée par les institutions, on aurait zbeul permanent et loi du plus fort, dans une situation de « guerre perpétuelle ». On substitue donc la loi du plus fort à la loi du souverain.

Simplification du débat Hobbes vs Rousseau

Rousseau vs Hobbes (dont j’ai découvert les thèses dans Terra Ignota). C’est à peu près tout l’horizon de pensée que les penseurs occidentaux nous proposent.

Ces conceptions sont “fausses et ennuyeuses”. Fausses parce qu’elles contredisent l’état de l’art scientifique en anthropo et archéo. Ennuyeuses parce qu’on pourrait imaginer tellement autre chose…

Sources amérindiennes

“Relations des Jésuites en Nouvelle France” rapporte des dialogues supposéments fictifs entre des autochtones et des français. C’est un procédé discursif très commun (dans le Micromegas de Voltaire par exemple), mais qui se fait souvent balayer d’un revers de la main pour deux raisons:

- soit on dit que les colons apportent leurs propres visions et les mettent dans la bouche des indigènes

- soit on nie le fait que les indigènes aient une tradition politique et puissent donc commenter effectivement les sociétés françaises

Un exemple typique issu du livre: Kandiaronk, un chef Wendat mentionné dans un livre du baron de Lahontan: Dialogues avec un sauvage. Un type brillant à tout point de vue, du genre qu’on veut inviter aux soirées parce qu’il dit des choses sensées. Le truc, c’est que si le bouquin lui fait dire des choses censées… ben c’est peut-être qu’il les a dit?

Aussi prendre en compte un truc:

- les sources amérindiennes circulaient beaucoup à l’époque de la rédaction du traité de Rousseau: il l’a donc probablement lu. 1

- on dit que les colons transféraient leurs idéaux sur les autres mais ces idéaux étaient pas en odeur de sainteté DU TOUT sur le continent. Parlez de liberté et d’égalité à la cour du roi soleil, je vous regarde

Il n’y a jamais eu d’Eden

On a “jamais” eu d’Eden originel d’inégalités. En particulier, on a pas systématiquement cherché la hiérarchie lors de la naissance de l’agriculture. Il y a probablement eu (et il y a encore!) quantité d’expérimentations politiques, sur tout le spectre de l’autoritarisme à l’égalitarisme. D’ailleurs, la « naissance » de l’agriculture est un processus qui a duré plus de 3000 ans. En 200 ans, on a eu l’invention du marxisme, le 11 septembre 2001, Internet. Ça fait beaucoup de changements d’un coup, non?

Des vestiges de sépultures européennes datant de 4000 ans avant notre ère contenant des restes de personnes traitées avec une grande déférence sont souvent employés pour indiquer que l’humanité s’est placée sous un régime hiérarchique très tôt. C’est oublier un peu vite que beaucoup de ces sépultures montraient des marques manifestes de handicap. Au vu du validisme actuel, on peut se demander quel genre de société offrait autant de faste à des personnes souffrant de handicaps physiques (et étendre la question aux handicaps mentaux).

Des variations saisonnières de régime politique

Le bouquin décrit de très nombreuses sociétés dont l’organisation politique évolue en fonction de la saison. Un exemple frappant: les Nambikwaras du Brésil. Pour citer le livre:

Pendant la saison des pluies, les Nambikwaras se rassemblaient à plusieurs centaines dans des villages perchés sur les collines et pratiquaient l’horticulture ; le reste de l’année, ils s’éparpillaient en petits clans vivant de la cueillette. Pour les chefs, les « aventures nomades » de la saison sèche étaient l’occasion de se faire une réputation par des actions héroïques (ou au contraire de la ruiner). Au cours de cette phase, ils donnaient des ordres et géraient les crises, faisant preuve d’un autoritarisme qui aurait été jugé inacceptable en toutes autres circonstances. La saison humide venue – et avec elle le confort et l’abondance –, la renommée qu’ils s’étaient bâtie attirait un cortège de fidèles qui s’installaient à leurs côtés dans les villages.

Cette société a une fluidité sociale qui lui autorise une réorganisation complète de son rapport à l’autorité. Et ça traduit a minima une certaine réflexivité autours de cette notion. On a pas le même rapport à un chef quand on sait qu’il ne pourra plus nous donner d’ordre dans six mois.

On en parle aussi des politiques de logement sociaux à Teotihuacan? Selon René Millon, suite à un événement non-spécifié, l’urbanisme de cette ville s’est reconfiguré pour offrir des logements spacieux à une population toujours grandissante.

Pas de “classement de complexité”

On classe souvent les sociétés selon des niveaux de développement, ou de complexité. De chasseurs cueilleurs en bande désorganisée (sous-entendu, un genre de communisme libertaire), on évoluerait vers des chefferies, puis des cités avec une administration écrite, et enfin des états avec une police, des taxes, et tout le toutim.

Cette classification est flinguée. Déjà parce qu’il existe des sociétés qui font l’aller-retour entre agriculture et pratiques de cueillettes. Le livre cite par exemple des peuples paléolithiques d’angleterre qui ont essayé l’agriculture… avant d’aller vibe en nomade avec leurs cochons??? On ne saura pas ce qui a amené à cette décision, mais on peut supposer qu’elle a été un minimum consciente et réfléchie. Les sociétés cueilleuses avaient souvent les skills pour pratiquer l’agriculture.

Qualification des trois libertés fondamentales

Les auteurs définissent trois libertés fondamentales:

- liberté de quitter les siens

- liberté de désobéir aux ordres

- liberté de reconfigurer sa réalité sociale

Il y a trois modes de dominations fondamentaux en retour

- contrôle de l’exercice de la violence (un état-nation moderne, certes, mais aussi les gardes du corps de Kim Kardashian)

- contrôle de l’information: administration, universités

- charisme

Les états-nations modernes sont une conjonction assez particulière de ces trois modes de domination. Si on essaie souvent de retrouver dans les empires antiques des traces de notre état moderne, c’est souvent vain. L’Empire Aztèque était pas de ouf sur l’administration, la domination charismatique n’existait quasiment pas sous les régimes égyptiens anciens, etc.

Remarques

Ce bouquin est très très enthousiasmant à plus d’un titre:

- il défonce tout narratif d’immuabilité politique. Le “there is no alternative” est définitivement mort: nos ancêtres se sont offerts quantités d’alternatives, des plus pacifiques aux plus sanglantes;

- il ouvre une porte sur des modèles de société qu’on imaginait pas, en particulier des sociétés qui faisaient activement l’effort d’éviter les modes de domination.

Agriculture de décrue: quand ton agriculture ne peut se faire que sur la décrue (et est donc recouverte par la crue), c’est plus difficile d’imaginer une propriété privée (autres approches: run rig écossais, masha’a palestinien, subak balinais)

Une autre citation que je trouve très marquante

Comment avons-nous perdu la conscience politique qui faisait autrefois la spécificité de notre espèce ? Comment la domination et l’asservissement en sont-ils venus à représenter à nos yeux des éléments incontournables de notre condition humaine, plutôt que de simples expédients temporaires ou même les fastes de quelque grandiose comédie saisonnière ? Si tout cela a commencé comme un jeu, à quel moment avons-nous oublié que nous étions en train de jouer ?

Critiques

On m’a mis au courant de critiques relayées par le blog La hutte des classes. Les auteurs des critiques sont Guy Laflèche, professeur retraité de littératures de langue française à l’Université de Montréal, Thibaud Lanfranchi, maître de conférence en histoire romaine à l’Université Toulouse Jean Jaurès et Walter Schiedel, historien spécialisé en histoire sociale et économique de l’antiquité. (selon sa fiche Wikipédia). La critique de Schiedel a été traduite par le rédacteur de La Hutte des classes, Christophe Darmangeat.

Je vais brièvement résumer ce que j’ai compris de ces critiques; il n’est pas exclu que je mette à jour le corps de l’article les semaines à venir.

Kandiaronk n’existe en fait probablement pas

Guy Laflèche démolit l’argument principal de la thèse développée au début de l’ouvrage: une influence indigène des Lumières.

Wengrow et Graeber citent un ouvrage “de référence”, Les Relations des Jésuites, comme ayant imprégné l’esprit des philosophes des Lumières. C’est, selon Laflèche, loin d’être le cas. En fait, il n’existe à ce jour aucune citation de ce texte parmi Rousseau, Montesqieu, Diderot, d’Alembert. Plus vraisemblablement, c’était l’équivalent d’un rapport d’activité un peu nunuche et considéré comme pas très intéressant. Donc quand bien même le contenu des Relations serait abrasif pour la société occidentale, elle n’a pas été citée une seule fois. Ce qui fragilise déjà lourdement l’hypothèse d’une influence indigène des Lumières.

De plus, Laflèche nous indique en fait que Kandiaronk (ou Kondiaronk, dit le rat) est en fait un faux nom, invention romanesque de Lahontan. Il aurait pu être inspiré d’un chef huron rencontré par Lahontan en 1688-1689, Soiaga, mais on a pour ainsi dire aucun moyen de savoir si Kondiaronk n’est pas “juste” la voix de Lahontan (et il y a un petit tacle à la pensée “anarchiste” de Lahontan).

Des absences de références qui étonnent les spécialistes

D’abord, on évacue les critiques de forme. Il n’y a pas de fil conducteur entre les différents chapitres (le lien entre État et propriété, dosage soin et pouvoir et Kandiaronk est plutôt faible); et le livre est gros.

Sur le fond, Lanfranchi estime que le bouquin fait un bon travail pour présenter des thèses pas forcément nouvelles, mais croisées avec de l’inédit. Il déplore l’absence d’une référence (Alain Testart, qui revient plusieurs fois dans la critique). En tout cas, il ne s’agit pas d’une nouveauté dans le champ archéologique: l’agriculture a bien été un processus lent et loin d’être central. On revient sur une idée qui est que les sociétés d’abondance sont celles d’avant, et que le “progrès” n’est pas nécessairement lié à plus de temps libre.

Une démarche intellectuelle assez éloignée du moment concret

Quel intérêt de présenter des populations si différentes des nôtres? Lanfranchi et Schiedel disent peu ou prou qu’il est difficile de présenter des cadres théoriques qui nous relient à ces sociétés différentes, sans État. Ça se ressent dans le bouquin par le refus de considérer la prévalence des facteurs environnementaux dans l’établissement des sociétés. Il n’est pas facile d’imaginer en quoi la possible organisation des sociétés de Poverty Point nous éclaire sur les mécanismes de subsistance et de transformation de l’État.

De même, le rejet de la question de l’origine des états (comme rejet de l’origine des inégalités) parce que ça sous-tend que l’État (et les inégalités) sont des composantes essentielles d’une société organisée. sauf que, ben, ça reste une forme de société dominante. LÉtat des définitions plus précises que ce que les auteurs en donnent (Testart: « une organisation de la force »).

Ce qui ressort des critiques, c’est que Graeber (résolument anarchiste) et Wengrow sont un peu fans de “jeter le bébé avec l’eau du bain”. Puisque l’évolutionisme selon des étapes bien définies c’est pas satisfaisant, rejetons toute théorie évolutioniste! Et ça créé des pièges: par exemple l’agriculture a eu une influence considérable sur les sociétés humaines, et l’État est de fait l’organisation la plus répandue de nos jours! Si la question de son origine manque d’intérêt, la question de est-ce immuable est peut-être trop difficile à répondre scientifiquement.

Le rôle des femmes pas assez mis en valeur

La description du matriarcat et le rôle des femmes est très peu étayé par des sources récentes. Le seul exemple est très faible, et c’est difficile d’y accorder une crédibilité scientifique. C’est dommage parce que le rôle des femmes dans les sociétés primitives aurait mérité un gros chapitre à lui tout seul.

Mon avis perso: ceci n’est pas un manuel d’anthropologie (et c’est très bien ainsi)

Tout d’abord, je trouve la critique de Lanfranchi chouette à lire parce qu’elle apporte un autre regard (purement scientifique) et résume les thèses principales du livre. Si le style enthousiasme et incisif du bouquin fait son charme, tout le monde n’a pas envie de se taper un pavé de 600 pages.

Les critiques me semblent être principalement adressées au volet scientifique du livre. Or, si j’apprécie lire des choses vraies, je ne m’attendais pas à voir dans Au commencement état un manuel d’anthropologie à l’état de l’art absolu. Je voulais un récit; ou plutôt des pluralités de récits.

Est-ce que l’inexistence de Kandiaronk est grave? Me concernant, non, dans la mesure où l’exercice intellectuel de sourcer les Lumières ailleurs peut se transférer au futur. On pourrait arrêter de se baser sur Rousseau, Locke et autres et se dire qu’on peut inventer d’autres Lumières, décentrées de l’Empire. Cette idée me suffit, et qu’elle soit suscitée par un personnage de roman importe assez peu. Et bien que je sois un gros nerd de l’histoire des idées, l’origine d’une idée n’a que peu d’influence sur son déploiement concret.

Je trouve toujours un peu gênant les prétentions scientistes à gauche de gens qui, sous prétexte qu’iels ont lu des articles scientifiques de certains auteur·ices (sans avoir pris le soin de les localiser par rapport à l’état de l’art, la péremption des idées), s’avancent sur un piédestal. Et si il est possible d’articuler connaissance scientifique à jour et action politique (comme c’est le cas en Autogestion sanitaire COVID), c’est quand des collectifs comprenant scientifiques, militants (ou les deux à la fois) combinent rigueur scientifique et vigueur politique. Mais là où l’étude du COVID se fait bien en méta-analyse2, il n’en va pas de même pour l’histoire de l’humanité.

Ces critiques ont eu cela de salutaire que c’est pas parce que y’a beaucoup de biblio que c’est vrai à 100%. J’éviterai donc d’être ce militant académique relou qui parle d’un sujet sur lequel il a zéro expertise. Par contre, ce bouquin reste un excellent générateur d’espoir.

-

Guy Laflèche semble minimiser fortement l’influence de ces Relations, cf la critique plus bas ↩︎

-

Étude scientifique qui étudie d’autres études (“méta”) et en tire des conclusions. Cette forme d’étude est particulièrement importante en médecine, car elle propose des résultats unifiés basés sur des études effectuées dans des conditions disparates. ↩︎

Compte mastodon

Compte mastodon Compte bookwyrm

Compte bookwyrm À propos

À propos